簡苑玲

34歲/全身燒傷面積70-75%十年前為研究生,現為執業臨床心理師

我現在說的一切,雖然重述過許多次了,回想起來也有那麼點不真實,但這是發生在我身上的故事;說它是故事又顯得太過輕盈。

十年前的夏天,我還在就讀心理學研究所,6月27日那一晚,我跟一群好友去八仙樂園放鬆玩樂——那很正常,就像每一個二十歲的年輕人一樣,我們在那樣的年紀就是會做出那樣的選擇。

原先,我們一群人在另個區域打水上排球,後來轉往事發地點的快樂大堡礁看表演,同行中的一名女孩遇到搭訕,我們為了擺脫搭訕的人,開始往舞台前擠去。直到對方不再跟來,大家也才鬆了口氣。

一切來的太突然,在還來不及意識到之前,我感覺自己全身發燙。我著火了。

尖叫聲開始蓋過舞台沉沉的樂音。我的身體拖著我跑起來,夾腳拖在奔跑中掉了,我跌倒了,但求生本能又讓我再爬起來,我沿著泳池的邊坡爬出,直奔水上排球區。還記得,原本歡笑的人們對狼狽的自己不禁失笑,但當他們意識到發生什麼事後,連忙要我跳下水降溫,他們會接住我。

後來,有人將我放在泳圈上,我向人借了手機打電話給母親。我感覺自己快睡著了,一旁的人一直叫我要忍住,不斷跟我說話不讓我睡去。

有人向我走來,在我身上掛了一張黃牌並高喊「這個還可以等!」沒有人能保證我還要等多久才能上救護車,但我一直得到救護車一定有我位置的保證。直到我被抬進救護車,已是近午夜十二點。

我住了21天的加護病房,經歷數次的清創跟植皮手術。那個時候,我處在極度混亂與困惑之中,

「這一切到底是什麼?」「為什麼是我?」我能做的也只有一件事:活下來。用盡全力,只為了不被擊垮。

用盡全力的十年後,我想展示這十年來對我重要的物件。其實十年間,每個階段重要的物件都不相同,比如在燒傷初期,壓力衣對我來說是重要的物件,它象徵著後續多年的復健的起點;又或是我曾有一台超好用的按摩機,專門用來按摩疤痕的,不然疤痕會又緊又癢,我前前後後買了四台。

當年我帶進八仙的隨身物品,包含當天發的手環、面罩、門票、短褲、拖鞋或是我新買才穿一次的比基尼泳衣,拖鞋先是在慌亂逃生時遺留在現場了。而當我被送到醫院的時候,醫護第一件事就是把身上所有的衣服都去除。牛仔褲、泳衣全都被剪開,直接都丟掉了。

我醒來的時候,就已經沒有那些東西了。

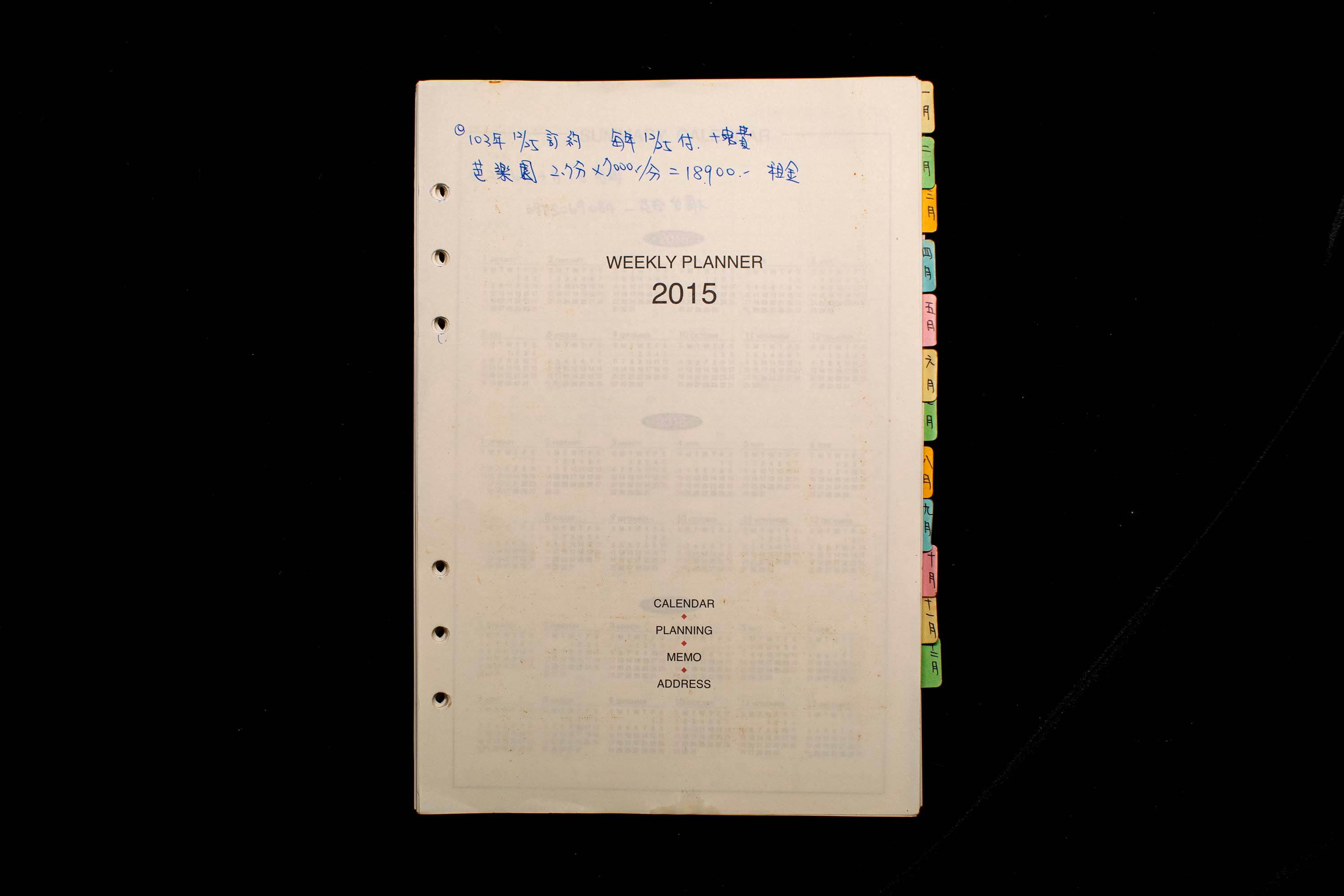

但當你跟我提到「物件」這個主題的時候,我仔細回想,也找了一下,找到的是我媽在2015年寫的日記。這本日記詳細記錄了她在前一個月的心情。與其說這本日記代表著我,不如說⋯⋯等我一下,我有點情緒上來了。

我覺得八仙事件所影響的不只是傷者本人。它影響的,是傷者以及所有他身邊的親友;甚至放得更大,是所有當天在現場救災的人,或所有社會上知道這個事件的人。我們都受到這個事件的影響。它就是一個這麼大的創傷。

這本日記展現的是,八仙的影響不只是在我身上,它對我們家人也有影響。日記呈現的是我媽如何走過這個歷程。對我來說,日記就是一個代表性的物件。

這本日記,也代表著我與家人之間的關係。其他的物件,可能就只是「物品」而已。

但我覺得日記裡所象徵的情感與家庭關係的連結,是其他東西無法取代、也無法比較的。

我想唸出2015年6月28日,也就是事發隔天我母親寫下的日記內容:

「晚上9點22分接到一通陌生的電話,那頭說她是苑玲,我還不信,還當是騙人的,不過卻是真實。我的寶貝她跟我說,媽,我是苑玲,我全身都燒到,我剛從裡面爬出來,我沒事。天啊,怎會沒事,這兩天心不知在哪,連走路都會飄。直到看到武德宮,幹事傳給我看的鑾文,我的心比較開了。

寶貝,就像武財神公所說的,用開朗的心去面對,其他祂會處理,祂會保佑你平安康復。寶貝,我們都是有福氣的人,眾多的仙佛他們也都護持著你,無形的眾生看到也會動容的。寶貝,武財神公祂會保佑你康復,就讓我們用開朗的心來創造奇蹟吧。從現在起,我會用開朗寬恕的心來面對外面一切,對你我會用祝福的心來等待。

等待你轉出加護病房,等待你離開普通病房,等待你可以健康回家。寶貝,我就在這裡等你,永遠愛你的媽媽。」

八仙帶來創傷也帶來契機,讓我與人的關係重新產生連結。就像是,以前我媽是不會跟我說「我愛你」的,現在也還是不會,但她在日記裡寫了很多「愛你、寶貝」這樣的字句。我剛受傷的第一年,她還會叫我「寶貝」;但現在又開始叫我的名字了。

不過如果可以講幹話的話,我覺得十年前我穿去的那套比基尼很好看欸,很想找回來,那件支撐性很夠,但我現在再也找不到那麼好穿的比基尼了。